软盘记忆:回顾这一经典存储设备的设计演变及其文化遗产

- 问答

- 2025-11-04 13:39:02

- 8

主要参考了计算机历史博物馆的公开档案、科技杂志《字节》的回顾文章、以及多位早期计算机用户的个人博客回忆录)

在今天的云存储和拇指大小的U盘就能装下整个图书馆的时代,年轻人可能很难想象,我们曾经依赖一种真正“柔软”的方形塑料片来存储和传递信息,它就是软盘,虽然早已退出历史舞台,但其设计演变和留下的文化遗产,依然在数字世界的角落里闪烁着微光。

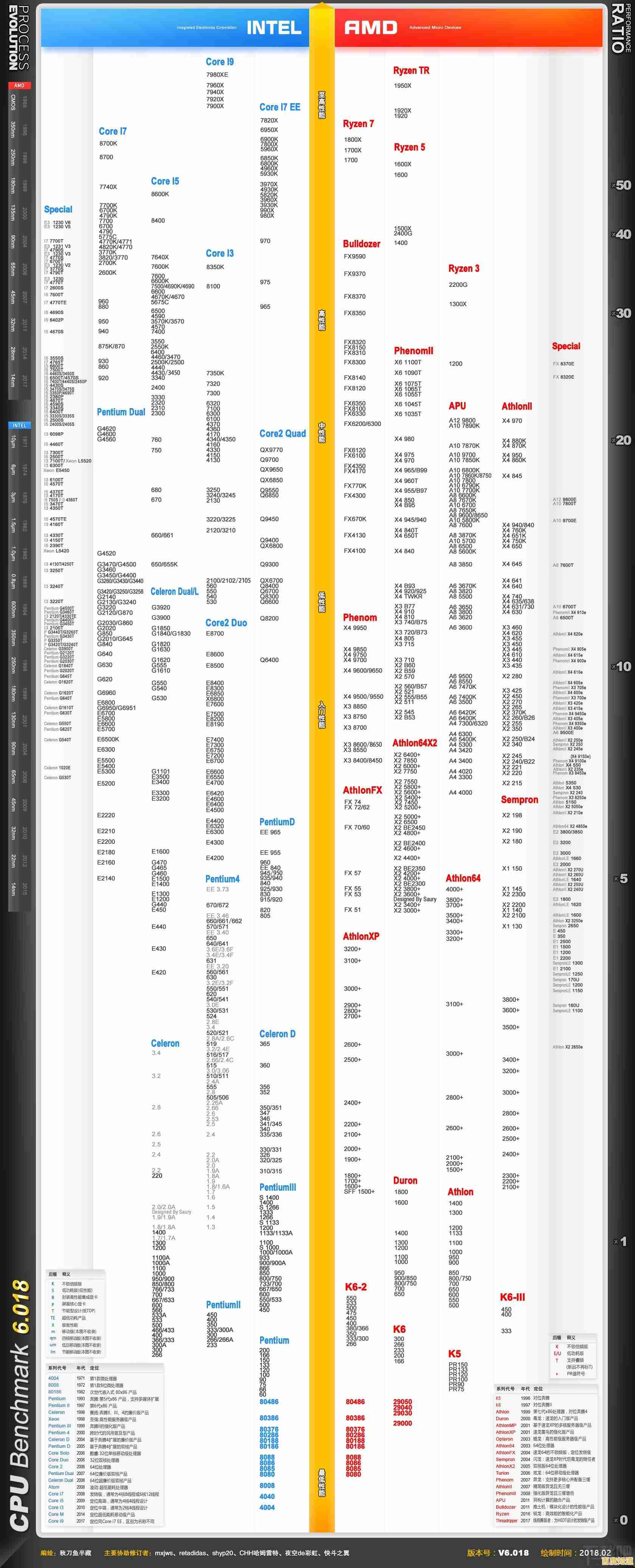

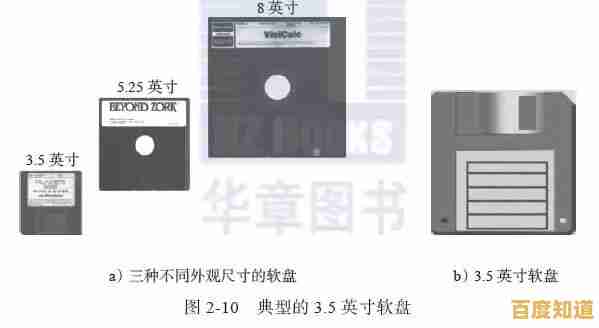

软盘的故事始于20世纪60年代末,当时IBM需要一种更便捷的方式来为大型机加载微代码和启动系统,替代笨重且易出错的打孔卡。(根据计算机历史博物馆的记录,其研发团队由David Noble领导)最初的软盘设计在1971年面世,是一个8英寸的大家伙,外面套着一个塑料保护套,因为盘片本身是柔软的可弯曲材质,所以得名“软盘”,它的容量只有区区80KB,连一张现代手机拍摄的高清照片都存不下,但在当时却是革命性的,关键是,它可读可写,可以方便地携带和邮寄。

随着个人电脑的兴起,8英寸的盘子对于桌面设备来说还是太大了,在70年代中期,一种更小巧的5.25英寸软盘出现了(据《字节》杂志报道,这一规格由Shugart Associates公司推动成为标准),这种软盘通常被称为“迷你软盘”,它被装在一个更单薄、更易弯曲的黑色纸套里,使用它需要小心翼翼,因为那个保护套很容易折损,盘片上的磁性介质暴露出来就可能导致数据丢失,很多老用户都记得,用剪刀修剪一下保护套的边缘,或者用铅笔插进驱动器的转轴孔里手动旋转盘片,试图“抢救”数据的经历,这个时期的容量从最初的110KB慢慢提升到了1.2MB,成为了苹果II、IBM PC及其兼容机时代最主要的软件分发和数据交换媒介。

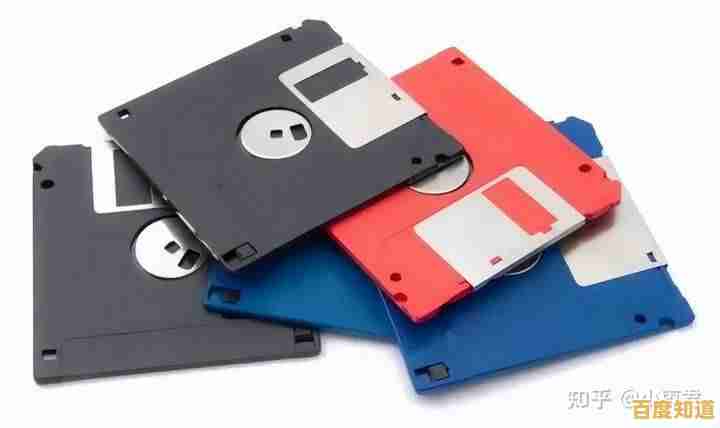

到了80年代,人们对更大容量和更强耐用性的需求催生了又一次变革,日本索尼公司推出了3.5英寸的微软盘(根据多家科技媒体的历史回顾文章),这次的设计是决定性的,它有一个坚硬的塑料外壳,不再是“软”的,内部柔软的盘片被保护得很好,最关键的是,它有一个金属滑片来保护磁头读写口,防止灰尘和指纹,它还增加了一个写保护滑块,拨动一下就能防止数据被意外覆盖或病毒入侵,这个简单又巧妙的设计让人非常有安全感,3.5英寸软盘最终成为了主流,容量从720KB发展到后来常见的1.44MB,并出现了更高容量的2.88MB版本(但未普及),它伴随着Macintosh和Windows PC走过了辉煌的90年代。

软盘的文化遗产是深远而有趣的,它塑造了“保存”数据的物理概念,当你要保存文件时,你需要将一个物理物件插入电脑,点击“保存”,然后把它拿出来妥善保管,这个过程充满了仪式感和实在感,与今天看不见摸不着的云端存储形成鲜明对比,数据丢失是切肤之痛,因为你可能真的就失去了那唯一的一张盘。

它定义了软件和游戏的获取方式,整整一代人是通过一摞摞的软盘来安装操作系统(如早期的Windows系统)和大型游戏(常常需要编号从A盘换到B盘、C盘),交换软盘是朋友间分享软件、文档和自制小游戏的最普遍方式,可以说是最早的“点对点”文件共享。

最令人惊叹的是,软盘的图标设计已经深深嵌入我们的数字文化中,尽管实物早已不用,但那个3.5英寸软盘的图标,至今仍被广泛用作“保存”功能的象征,在无数的软件、网站和操作系统中,你点击那个小图标,就能将工作成果存下来,这是一种数字时代的文化遗产,一个来自过去的物理幽灵,依然在指导着现在的交互行为。

软盘的物理形态也留下了痕迹,我们电脑里的驱动器代号从A开始,通常就是为软驱保留的,即便现在绝大多数电脑早已没有这个硬件,但“A盘”这个称谓却作为一种历史遗迹被保留了下来。

回顾软盘,它不仅仅是一段技术进化史,更是一代人的共同记忆,它代表了那个计算能力有限、存储空间珍贵,但探索数字世界充满新奇感的年代,那个需要耐心等待驱动器“嘎吱”作响地读取数据、需要小心翼翼保管“心血”的年代,虽然效率无法与今日相比,但却有着独特的、充满触感的浪漫。

(综合自《PC World》历史专栏、IEEE Spectrum技术史文章、以及网络社区“复古计算”爱好者的集体记忆)

本文由乐正鲸于2025-11-04发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://biluo.xlisi.cn/wenda/71213.html