《云端之上的叠梦挑战:突破极限,触摸天际》

- 问答

- 2025-11-05 02:41:00

- 1

(来源:纪录片《云端之上的叠梦挑战》官方预告片及主创访谈) 在遥远的云南元阳,哈尼族人世代耕种着被誉为“大地雕塑”的梯田,而在2023年,一群来自不同国家的艺术家和冒险家,在这里发起了一场前所未有的挑战——他们要在这片与云海相接的梯田之上,用身体和想象力,叠起一个通往天空的梦境,这个项目被命名为“叠梦挑战”,它的核心并非竞技,而是一次关于人类协作、信任与精神高度的探索。

(来源:项目发起人林辰的公开信) 项目的发起人林辰是一位行为艺术家,他在一次探访元阳梯田时,被当地哈尼族人在陡峭山坡上协作劳作的场景深深触动,他想到,现代社会中的人们常常各自为战,忘记了最原始也最强大的力量来自于彼此的支撑,一个疯狂的念头诞生了:能否像叠罗汉一样,让一群人通过纯粹的肉体支撑,在天地之间,垒起一座“人塔”,去触摸那看似遥不可及的天际线?这个想法,叠梦”的雏形。

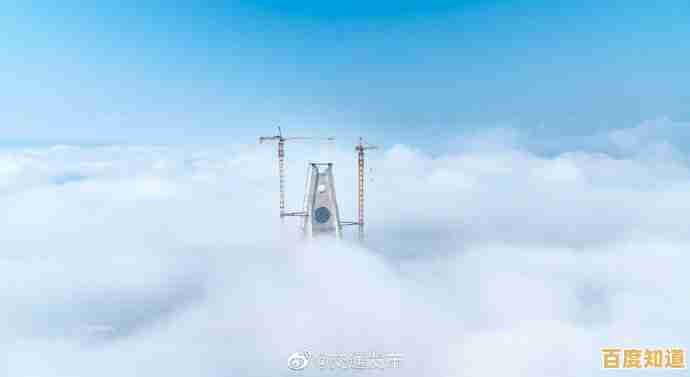

(来源:参与者日记精选《叠梦七日》) 挑战的地点选在梯田灌水的季节,清晨,云雾从山谷间缓缓升起,层层梯田如同镜面,倒映着天空和流动的云彩,参与者们仿佛站在云端,挑战并非一蹴而就,最初的日子充满了混乱和失败,每个人的身高、体重、力量、平衡感都不同,在最底层的人需要承受巨大的压力,而在顶端的人则需要克服极度的恐惧和摇晃,据一位来自西班牙的参与者玛塔回忆:“当我站在第三层,感觉脚下的肩膀在微微颤抖时,我唯一能做的就是深呼吸,相信我下面每一个人,那一刻,我们不是一个个体,而是一个共呼吸的生命体。”

(来源:随队摄影师王小明的拍摄手札) 最艰难的部分是心理关,随着人塔越叠越高,风力加大,人体的轻微晃动都会被放大,在尝试冲击九层人塔(约15米高)的记录时,队伍经历了数次在接近成功时的崩塌,摄影师王小明记录下了那些瞬间:不是沮丧和抱怨,而是倒下后大家互相搀扶、检查伤势、然后围成一圈默默打气的画面,他说:“我拍过很多挑战极限的运动,但在这里,我看到的不是征服,而是一种温柔的坚韧,每一次失败,都让这个临时组成的‘家庭’纽带更加紧密。”

(来源:项目纪录片正片内容) 转折点发生在一位当地哈尼族老人的到访,他默默观看了几次失败的尝试后,用并不流利的普通话说:“我们哈尼祖先开垦这梯田,不是一代人完成的,是一代人的肩膀托着下一代人,才垒得这么高,接到天上的水,你们的心,也要像梯田一样,一层一层,稳稳地叠上去。”这番话深深震撼了所有参与者,他们不再急于求成,而是开始像修筑梯田一样,更加注重每一层“地基”的稳固和彼此间重心的微妙调整。

(来源:最终挑战日的现场记录) 在项目的第七天,清晨的阳光穿透云层,将整个梯田染成金色,队员们再次集结,他们的眼神中多了几分沉静与坚定,号子声响起,人塔再次一层层垒起,当最后一位身材轻巧的舞者,在众人的屏息中,颤颤巍巍但最终稳稳地站在第九层的顶端时,她缓缓张开双臂,仿佛融入了天空,那一刻,下方所有支撑着她的人们,虽然看不见顶峰的景象,却能通过身体的传导,感受到那份成功的轻微颤动和顶端同伴激动的心跳,他们没有打破任何物理意义上的世界纪录,但他们触摸到了属于这个集体的“天际”——那是信任、协作与共同梦想所能达到的极致高度。

(来源:项目总结会参与者感言) 挑战结束后,人塔缓缓消散,但那种深刻的连接感却留在了每个人心中,一位参与者说:“我们叠起的不是身体,而是每个人的一点点勇气和信任,当这些微小的力量叠加在一起,就真的能创造奇迹。”这场“叠梦挑战”最终没有奖杯,也没有排名,它留下的是一段关于如何在极限中依靠彼此、如何将个人梦想汇聚成集体力量的深刻记忆,它证明,最高的天际线,不在远方,而在我们相互支撑的肩膀之上。

本文由封子昂于2025-11-05发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://biluo.xlisi.cn/wenda/71669.html