桥接模式精讲:方法策略与专业知识的融合应用指南

- 问答

- 2025-11-05 05:20:51

- 11

在解决复杂问题时,我们常常会遇到一个核心矛盾:我们掌握着各种通用的方法策略,比如项目管理中的敏捷开发、设计思维的五步法、或者分析问题的SWOT分析;我们面对的是充满特殊性的专业知识领域,比如金融风控、医疗诊断、或者软件开发,方法策略是“骨架”,提供结构和流程;专业知识是“血肉”,提供内容和实质,桥接模式的核心思想,就是如何将这两者无缝、高效地融合起来,避免“纸上谈兵”或“经验主义”的陷阱。

理解“桥”的两端:方法策略与专业知识

我们必须清晰地定义“桥”的两端是什么。

- 方法策略端: 这是指那些经过抽象和总结的、可复用的解决问题框架或流程,它们通常是领域无关的,PDCA循环(计划-执行-检查-行动)可以应用于工厂生产线优化,也可以用于个人学习计划,它的优势在于提供了清晰的步骤和共同的沟通语言,但其局限性在于它是“空”的,需要被填入具体内容。

- 专业知识端: 这是指在特定领域内积累的深层知识、技能、数据和经验,一位资深医生对某种罕见病的病理、临床表现和药物相互作用的深刻理解,专业知识是具体且情境化的,但其局限性是可能陷入“隧道视野”,缺乏从更宏观的框架审视问题的能力。

如果只使用方法策略而缺乏专业知识,就像拿着一份精美地图却看不懂图例的旅行者,知道要“向左转”,但分不清东南西北,如果只依赖专业知识而忽视方法策略,则像一位熟悉每一条小巷却无法绘制城市全景的当地居民,经验丰富但难以系统化传承和规模化应用。

构建桥梁的核心原则:翻译与适配

桥接的关键不在于简单地将两者并列,而在于进行深度的“翻译”与“适配”,这需要一种“架构师”思维。

-

将策略步骤“翻译”为领域行动: 不能生搬硬套方法论的名词,在设计思维中有一个阶段叫“原型制作”,如果你在软件领域,这可能意味着快速编码一个可点击的Demo;如果你在服务设计领域,这可能意味着用角色扮演的方式模拟一次客户服务流程;如果你在硬件领域,这可能意味着用3D打印出一个模型,你必须用专业领域内的具体行动,去“实例化”方法论的抽象步骤,这要求桥接者既懂方法论的精髓,又深谙领域的操作细节。

-

用领域知识“填充”策略框架: 方法论框架就像一个空的箩筐,需要你用专业知识把它填满,使用SWOT分析时,“优势”和“劣势”栏里填写的必须是基于真实数据、行业洞察和核心竞争力的专业判断,而不是泛泛而谈的形容词,进行风险评估时,风险矩阵的“发生概率”和“影响程度”必须依据历史数据、领域模型和专家经验进行量化或定性评估,而不能凭感觉打分,这个填充过程,是专业知识对方法策略的检验和赋能。

融合应用的实践指南

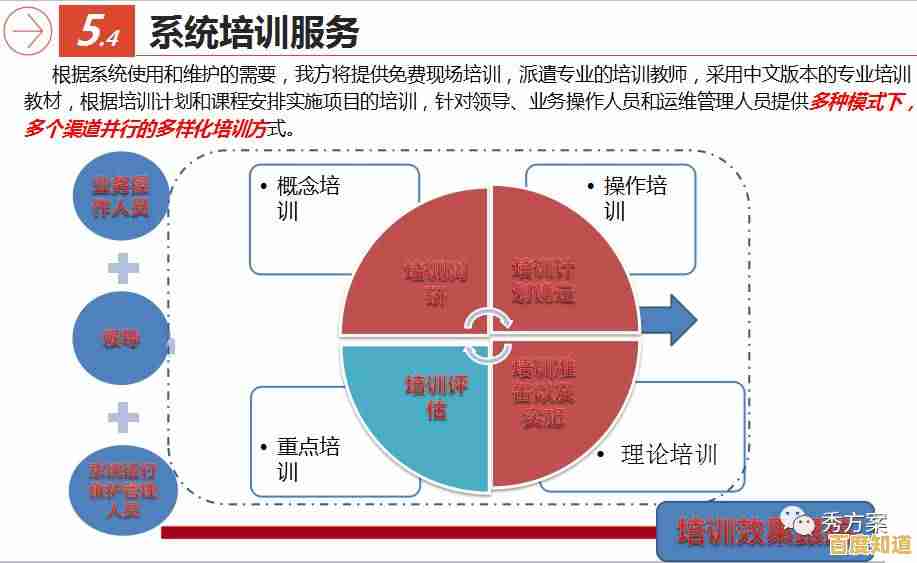

在实际操作中,桥接模式的应用可以遵循以下指南:

-

以终为始,明确融合目标。 在开始之前,先问自己:我们融合方法与知识,最终要解决什么具体问题?达成什么业务目标?是提升效率、降低风险、还是激发创新?目标是指引融合方向的灯塔,目标若是“缩短新药研发周期”,那么选择的方-法论(如精益创业中的MVP概念)和需要调动的专业知识(如临床前研究数据、法规要求)都会围绕这个目标进行筛选和组合。

-

双向迭代,而非单向灌输。 融合不是一个线性过程,它不是“先定好方法论,然后往里填知识”,而是一个不断反馈和调整的循环,在实践中,你可能会发现,现有的专业知识挑战了方法论的某个预设,这时就需要调整方法;同样,方法论的新视角也可能引导你发现专业知识中的盲点,从而促使你去探索新的知识,这个过程类似于科学探究中的“假设-检验-修正”循环。

-

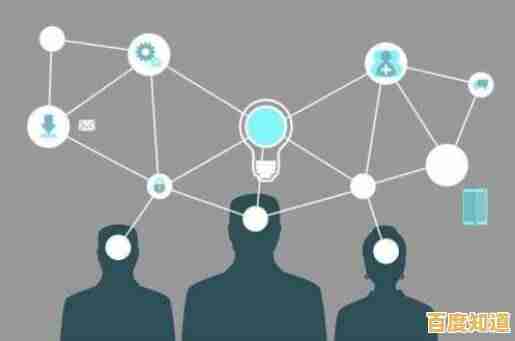

打造共享的“融合语言”。 为了促进团队协作,需要建立一套既能体现方法论结构、又能被领域专家理解的共同语言,避免使用晦涩的方法论黑话,也避免陷入只有内部人员才懂的行业术语,在跨部门会议上,可以用“我们快速试错一下”来代替“我们进行一次最小可行性产品迭代”,但团队内部需要明确“快速试错”具体对应着方法论中的哪些标准和动作。

-

重视“桥接者”的培养。 最擅长进行这种融合的,往往是那些“T型人才”——他们既对至少一个专业领域有深度理解(T的竖杠),又具备宽广的方法论和跨领域知识(T的横杠),组织应当有意识地培养和赋能这样的角色,他们能够成为团队中连接不同职能的枢纽。

桥接模式不是一种固定的技术,而是一种高级的思维和实践艺术,它要求我们超越对方法论的机械执行和对专业知识的孤立依赖,主动地在“普适规律”与“具体情境”之间架设动态的、创造性的桥梁,真正的专业力量,正体现在这种将抽象策略转化为具体领域内有效行动的能力之中,通过有意识地应用上述原则和指南,个人和组织都能更有效地应对复杂性,实现策略与知识的乘数效应。

本文由腾掣于2025-11-05发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://biluo.xlisi.cn/wenda/71765.html